研究科・専攻

社会基盤・環境コース【博士前期課程】

材料・構造、地域計画、地域環境整備を柱として、他分野と連携して教育研究を進める

社会基盤・環境コースの材料・構造分野では、火山・地震災害等に対応する地盤特性の解明や構造物に関する技術開発を行います。地域計画分野では、中山間地域の過疎化問題や地域経営問題、都市の中心部の空洞化や都市のスプロール化にともなう公共交通問題を取り扱うとともに、景観を十分に考慮した人にやさしい地域の開発と計画のあり方を検討します。地域環境整備分野では、循環型社会の形成を目指して水環境整備、大気環境整備に関する技術開発を取り扱います。

建築・デザインコース【博士前期課程】

自然と調和した社会環境を構築する理論と技術の教育研究を行う

建築・デザインコースは、建築計画・意匠分野、建築構造・材料分野、建築環境・設備分野を3つの柱とし、自然と調和した生活環境を構築する理論と技術を教育研究します。建築計画論や意匠論を深く掘り下げ、より高度化・複雑化する建築の構造メカニズムや耐震挙動などの建築物の構造性能や生活の快適性指標となる空気環境や音環境などの建築物の環境性能を実験的及び解析的に取り扱い、自由な建築空間の創造に寄与するとともに、倫理観を備えた建築家、高度専門技術者及び研究者の養成を目指します。

数理情報生命科学コース【博士前期課程】

情報システムの研究開発を図る高度専門技術者並びに研究能力の基盤を備えた人材を養成

数理情報生命科学コースでは、知的情報処理技術やそれを応用した情報システムの研究開発を図る高度専門技術者、ゲノム、タンパク質などの生物情報の情報学的解析やそれを応用した情報システムの研究開発を図る高度専門技術者並びに知的情報処理あるいは生命情報科学分野における研究能力の基盤を備えた人材を養成します。

知的情報処理領域では、新たな知的情報処理技術の開発及び知的情報処理技術とインターネットの融合を扱います。生命情報科学領域では、ゲノム、タンパク質、遺伝子発現など生物情報の情報学的解析及び生物情報から農学や医学に関する有益な情報を引き出す手法や情報システムを扱います。

生体・情報・システム工学コース【博士前期課程】

多様に変化する社会で柔軟に活躍できる高度専門技術者・研究者の養成を目指す

生体情報計測システム、生体機能制御システム、システム神経工学の3つの領域を教育研究の柱とし、社会情勢や健康長寿の社会的ニーズを的確に把握し、それを工学シーズと融合させることができる高度で知的な素養を備えた人材を養成します。

生体情報計測システム領域では、未病の発現のための生体モニタリングシステムや生体情報処理などの教育研究を行います。生体機能制御システムでは、生体機能の回復と支援技術の教育研究を行います。システム神経工学領域では、神経機能を利用した生体機能の回復と支援システムの教育研究を行います。さらに、これらの教育研究から生まれた医療機器や福祉機器などが、日常生活を営む人々と協調するためのユビキタス環境にかかわる学術を教育研究します。

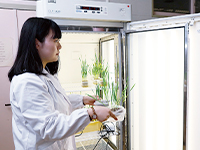

バイオテクノロジーコース【博士前期課程】

健康・医療や食、環境などの産業に役立つ人材を育成

生物の持つ精巧かつ多様な機能を効果的に活用して、健康・医療や食、環境などの産業に役立てる人材を育成します。

新しい科学的知見の発見を重視する生物科学領域と、新しい利用技術開発を重視する生物利用領域を置いて教育研究を進めます。

生物科学領域では、生態情報解析、ゲノム生物学、微生物工学、生体機能化学、植物生理学の研究を行います。生物利用領域では、応用微生物学、植物代謝工学、食品機能開発工学、食品生理機能工学という応用に重点を置いた研究を行います。

いずれの分野でも、健康・医療や植物、食品、環境などにおける21世紀の課題を解決する産業において活躍できる高度専門技術者や研究者の養成を目指しています。

環境・生命工学専攻【博士後期課程】

環境共生技術と生命工学技術の融合を推進する研究開発能力の育成

博士前期課程の社会基盤・環境コース及び建築・デザインコースを基盤とする「環境デザイン工学分野」並びに数理情報生命科学コース、生体・情報・システム工学コース及びバイオテクノロジーコースを基盤とする「生命工学分野」の2分野を設け、環境共生技術と生命工学技術の融合を推進する研究開発能力を育成するため、連携して教育研究を行います。